ホンドタヌキ

Contents

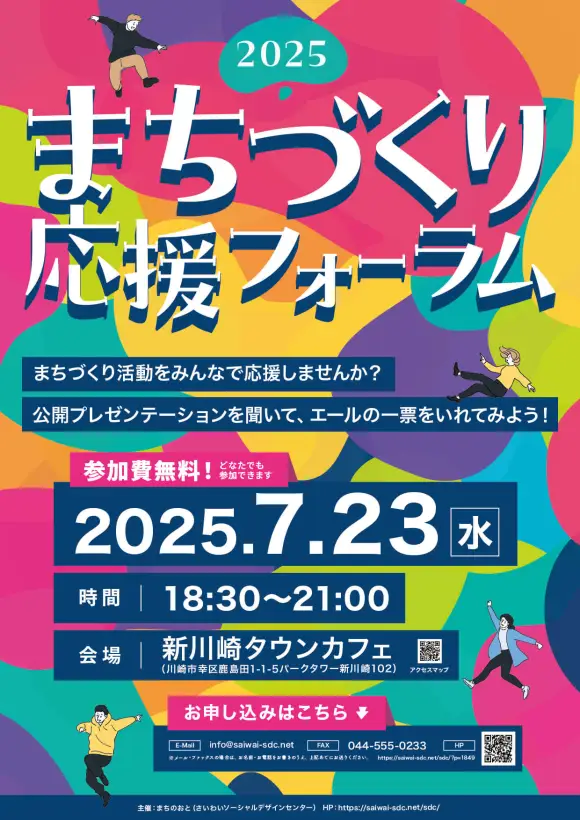

ホンドタヌキの特徴

ホンドタヌキ(学名:Nyctereutes procynoides viverrinus)は、日本に住んでいるタヌキの仲間です。体の大きさは、体長が50〜60センチメートル、しっぽの長さが15〜20センチメートルくらいで、体重は4〜8キログラムほどです。

顔が丸くて、足が短く、目のまわりには黒い模様があり、毛の色は灰色や茶色っぽくて、季節によって変わります。冬になると毛がフワフワになり、まるくてかわいい姿になります。また、タヌキの足には小さい肉球があります。

ホンドタヌキの暮らし

どこに住んでいるの?

ホンドタヌキは、日本の本州、四国、九州とその周りの島に住んでいます。山や森、畑、草原、街の近くなど、いろいろな場所で暮らすことができます。

タヌキは、地面に穴を掘って住んだり、岩のすき間や倒れた木の下を巣にしたりします。一つの家だけではなく、いくつかの寝る場所を使い分けることもあります。最近では、公園や住宅街の近くでもタヌキを見かけることがあり、人間のそばで暮らしていることもあります。

何を食べるの?

ホンドタヌキは、いろいろなものを食べる雑食の動物です。住んでいる場所や季節によって食べるものが変わります。昆虫(カブトムシやバッタ)、ネズミやカエル、柿やブドウ、どんぐりなどの果物や木の実、トウモロコシやイモなどの農作物も食べます。川や池にいるザリガニやカニ、鳥の卵なども食べることもあります。

どんなふうに子育てするの?

ホンドタヌキは、オスとメスがペアになって家族を作ります。赤ちゃんが生まれるのは2月から4月ごろで、妊娠期間は約2か月です。一度に4〜6匹くらいの子どもが生まれます。

生まれたばかりの赤ちゃんは目が見えませんが、10日くらいで目が開きます。生後3〜4週間すると巣穴の外に出て遊び始めます。タヌキの親は、オスもメスも協力して子どもを育てます。

子どもたちは4か月くらいで独り立ちしますが、寒い冬が来るまでは家族と一緒に過ごすことが多いです。次の春には大人になり、新しい家族を作ることができます。

「タヌキ寝入り」ってどういうこと?

「タヌキ寝入り」という言葉は、「本当は起きているのに寝ているふりをする」という意味で使われています。この言葉は、タヌキが危険を感じたときに「死んだふり」をすることから生まれました。

タヌキは、敵に見つかったときに逃げられないと、じっと動かずに倒れたように見せかけることがあり、敵が「このタヌキはもう死んでいる」と思って興味をなくすのを待つ作戦。敵がいなくなったら、すぐに起き上がって逃げていきます。この習性から、日本のことわざや言葉にも使われるようになりました。

タヌキは冬眠するの?

ホンドタヌキは、クマのような本当の冬眠はしませんが、寒い冬には「冬ごもり」といって、あまり動かずに過ごします。

冬の前にたくさん食べて体に脂肪をためて、寒い時期を乗り切る準備をします。特に雪が降ったり、とても寒くなったりすると、何日も巣穴から出ずにじっとしていることもあります。でも、気温が上がるとまた動き始めます。寒い冬にはタヌキがいくつかの巣穴を使ったり、一緒に過ごしたりすることで、寒さをしのぐことができるのです。

ホンドタヌキは、日本の自然の中でたくましく生きている動物です。もし森や公園でタヌキを見かけたら、そっと見守ってあげましょう!