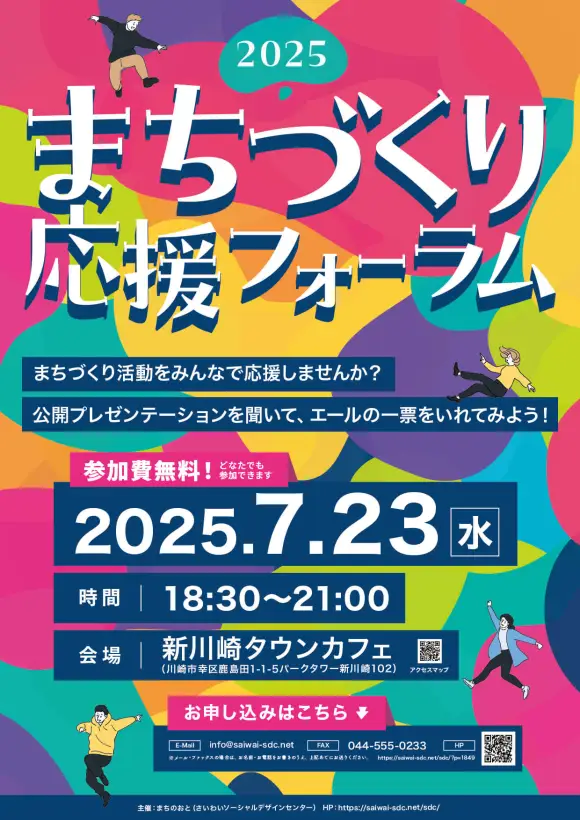

ホンシュウジカ

こどもの時はバンビって呼ばれてるよ。

りっぱなツノがあるのがオスで、1年で生え変わるんだ。

Contents

日本で昔から親しまれてきたシカ

ホンシュウジカは、本州に住んでいるニホンジカの仲間です。奈良公園にいるシカも、この仲間なんですよ。日本では古くから神様の使いとして大切にされてきた地域もあります。

ニホンジカはもともと、日本だけでなく、ロシアのシベリア、中国、朝鮮半島、台湾、ベトナムにも住んでいました。今ではイギリスやアメリカなど、世界中のいろいろな国にも連れていかれて暮らしています。

どんな姿をしているの?

中くらいの大きさのシカです。体の長さは95センチから180センチくらい。肩までの高さは64センチから109センチくらいあります。オスはメスよりも少し大きくなります。

毛の色は季節によってちがいます。夏は茶色っぽい色で、背中から脇腹にかけて7列から8列の白い水玉もようがならんでいます。この模様は「鹿の子模様(かのこもよう)」といいます。冬になると毛は灰色がかった茶色になり、水玉模様はあまり目立たなくなります。

背中のまんなかには、頭からおしりにかけてこげ茶色の線がはいっています。おしりには白い毛が生えていて、危険を感じるとこの毛を立ち上げて仲間に知らせます。

オスの角

オスには枝分かれした角があります。角の長さは30センチから66センチくらい。この角は毎年5月ごろに抜け落ちて、新しい角が生えはじめます。8月までの約130日間かけて成長して、9月にはかたくなります。おもしろいことに、年をとったシカのほうが先に角が抜け落ちるんです。

どこに住んでいるの?

森の中、とくに下草がたくさん生えている場所が大好きです。でも草地やしっとりした湿地など、いろいろな環境にも上手に適応できます。

海辺の低い場所から標高1800メートルの高い山まで暮らしています。夏と冬では住む場所を変えることもあって、雪の量や植物の育ち具合によって山の上と下を行き来します。

何を食べるの?

草食動物です。草や落ち葉、木の葉、木の皮、タケ、シダ、果物、キノコなど、いろいろなものを食べます。食べ物が少ない季節には、その場所にあるものを上手に選んで食べることができます。

どんな生活をしているの?

おもに夜に活動します。オスはふだん一人で暮らしていますが、ときには何頭かで集まることもあります。メスと子どもは、出産の季節には2〜3頭で小さなグループを作ります。

いろいろな声を出して仲間とコミュニケーションをとります。メス同士は優しい口笛のような声、メスと子どもはヤギのような声でやりとりします。オスは繁殖期に大きな声で鳴きます。危険を感じたときは、するどい声や高い笛のような声で周りに知らせます。

繁殖

繁殖期は秋の9月から10月ごろです。この時期、オスは自分のなわばりを角や前足で地面に穴をほって印をつけます。強いオスは最大12頭ものメスを集めることがあります。繁殖期のオスはほとんど食べないので、体重の2割から3割くらいやせてしまいます。

メスは約30週間、つまり7ヶ月くらいおなかの中で赤ちゃんを育てます。5月から6月ごろに1頭の赤ちゃんが生まれます。生まれたばかりの赤ちゃんの体重は4.5キロから7キロくらい。お母さんのおっぱいを飲んで、10ヶ月くらいかけて大きくなります。

絶滅の心配は?

IUCNという自然を守るグループは、ニホンジカを「低懸念」として評価しています。これは「今のところ絶滅の心配は少ない」という意味です。

日本では、オオカミがいなくなったことや狩りをする人がへったことなどで、むしろ数がふえすぎて問題になっています。2015年の調査では日本全国で約308万頭もいると推定されています。農作物や森の木を食べてしまう被害がふえているため、数を調整する取り組みが行われています。

出典

- Wild Watch Japan. Honshu Sika Deer. Retrieved from: https://wildwatch-japan.com/honshu-sika-deer

- Animal Diversity Web (ADW). Cervus nippon. Retrieved from: https://animaldiversity.org/accounts/Cervus_nippon/

- IUCN Red List. Cervus nippon. Retrieved from: https://www.iucnredlist.org/species/41788/22155877